据查,胡同一词,源于蒙古语中的水井。蒙语“水井”的发音与“胡同”相近。早期,先民们的生活用水,主要取自水井,故而“水井”就成了他们在所难免的生活用词,久而久之便演变成了街道的名称,即“胡同”。

胡同的正式出现可以追溯到元朝。元大都以胡同为基本单位,形成了棋盘式的城市布局,胡同自然就成了城市主要街道之间的连接通道。它既是城市居民生产活动的中心,也是城市交通不可或缺的组成部分。

举目全国,除江浙沪外,胡同的叫法比较普遍。但尤以北京比较典型,或者说比较经典。北京的胡同别具一格,不同凡响。它不仅仅是一种独具特色的建筑形式,更是一种历史文化的积淀和象征。底蕴深厚,源远流长,分布密集,数量众多。据说建国初期,北京的胡同多达2500多条。而今,历经七十多年“破旧立新”的城建改造,北京的胡同依然还有900多条。其名字也颇具地方文化特色,诸如帽儿胡同、罗儿胡同、菊儿胡同;金鱼胡同、胭脂胡同、门框胡同;烟袋斜街、国子监街、琉璃厂街;东交民巷、西交民巷、南锣鼓巷。等等等等。文化渊源堪称深邃,每一个名字的背后都是一段历史故事。这其中,尤以史家胡同博大精深、举足轻重。

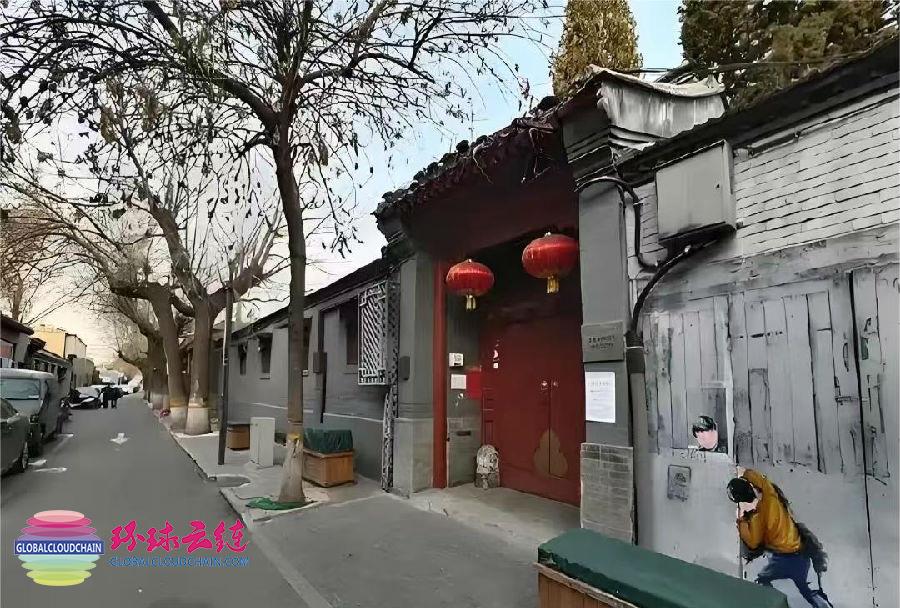

地铁一号线东单站下,东北口出,沿东单北大街上行约一公里至西四南大街,有一条东西走向的小胡同,这便是史家胡同。胡同不大,宽约7米,长约700余米。却是一条见证百年中国历史变迁的精神图谱和文化图腾。

史家胡同何以得名,已无从考证。但普遍传说与明代抗清名将史可法有关。此说法的依据是史家胡同59号院建有史可法祠堂,且是他的对手并且打败他的清军将领、努尔哈赤的第十五子、豫亲王多铎所建。为手下败将兴建祠堂,可见败将之举足轻重,亦可见多铎之绝顶聪明。明代对胡同的管理有严格的规定:“凡房屋侵占街巷者,悉行拆毁”。故而,史家胡同的建筑建制十分的规整,以至于到烽火硝烟600多年后的今天,史家胡同现存于世的四合院仍有80余座。其中,完完整整片瓦不缺的约有30余座。一眼望去,相当的气派。

静卧在都市龙脉之旁,史家胡同,这个被沧桑岁月浸润的名字,虽然承载着元大都的古老基因,但在600多年光阴流转中,却演变成了中国近现代精英文化的活态博物馆。从晚清军机大臣(焦佑瀛,史家胡同55号院)的朱门绣户,到民国文人的思想沙龙;从新中国外交官的摇篮(章含之、乔冠华,史家胡同51号院),到胡同博物馆的诞生。每一块斑驳的砖瓦都在讲述着中国权贵阶层和知识分子的精神迁徙史——

从明代起,史家胡同的肌理里流淌着的就是位极人臣的血脉。但兵部尚书史可法家门口(史家胡同53号院)的石狮子,并未能镇守住大明朝的门庭。1644年,随着清军踏进三海关的脚步,史家胡同迎了来第一次基因突变。镶白旗的入驻,带来了满汉文明的深度交融。军机大臣福康安的宅邸(东四二条21号)成为清帝国权力中枢的神经主干。乾坤扭转,天地易主;

1905年,当延续了1300年的科举制度轰然倒塌时,史家小学的前身、近代中国第一所女子学校(史家胡同59号院)在此萌芽。传统士大夫的经史子集,不得不让位于现代教育的“德先生”和“赛先生”。所谓“德先生”,即“Democracy”,意为“民主” ;所谓“赛先生”,即“Science”,意为“科学”。陈独秀于1915年在《新青年》杂志中第一次公开地提出了“民主”和“科学”的口号。从此,民主与科学走进了国人的思维,从而撼动了封建思想和文化的统治地位。此乃是第二次基因突变;

民国初年,史家胡同完成了第三次基因突变,实现华丽转身。凌叔华的"小姐书房"成了帝都名流的文化沙龙,每周都有泰戈尔和齐白石的智慧在此碰撞;徐志摩的新诗与陈寅恪史论的灵感在此交响;胡适的考证派与周作人小品文的微妙平衡在此实现。史家胡同24号院见证了中国知识分子从传统士绅向现代知识分子的嬗变。凌淑华,民国才女,留世作品有《花之詩》《酒后》《小孩》《凌淑华选集》等。其父凌福彭为光绪十九年进士,与康有为同榜。24号院原本是凌福彭的府邸,六进大院。凌淑华大婚时,其父将后两进院作为嫁妆送给了凌淑华。现为《史家胡同博物馆》,由老舍之子舒乙创办。在这里,你可以触摸到史家胡同的历史心律,倾听到史家胡同的历史心声;

走进现代,史家胡同并没有落寞,反倒是风起云涌,引得无数英雄豪杰仁人志士趋鹜:史家胡同47号院,曾是国民党高级将领、抗日名将傅作义的旧居。正是在这里,傅作义响应中国共产党提出的“停止内战,和平统一”的主张,于1949年1月毅然率部起义,和平解放了北平,为完整地保留文化古都作出了重大贡献?,后任新中国第一任水利部长;史家胡同17号院,曾是作家臧克家的旧居。臧克家在此先后创作了《烙印》《运河》《罪恶的黑手》《自己的写照》等多部作品,其中《宝贝》《有的人》等作品在国内外引起强烈反响,并被翻译成多种文字;史家胡同33号院,曾是著名外交家王炳南的旧居。期间,王炳南在此运筹帷幄,作为中美大使级会谈中方第一任首席代表,参与了长达九年的中美会谈;史家胡同8号院,先后有经济学家于光远、编辑出版家王子野在此捉刀润笔。此外,原中央文史馆馆长(原全国人大常委、全国政协常委)章士钊;开国中将、外交官彭明治;原国民革命军陆军中将(抗日名将)范汉杰;原国民革命军陆军上将(后曾任中华人民共和国第二任林业部长)刘文辉等,都曾在史家胡同雪泥鸿爪、雁过留声。无疑,他们都是百年中国的风云人物,举手投足间既可呼风唤雨、左右一方。从而,在百年中国发展史上有其荡气回肠的一笔,自然也是史家胡同发展史中的浓墨重彩;

建国初期,史家胡同也经历了生死存亡的磨难。当推土机的轰鸣声响起时,吴良镛先生的"有机更新"理论;梁思成林徽因的“固执己见”,成了史家胡同的保护伞。死里逃生,史家胡同幸免遇难。2013年落成的史家胡同博物馆,颇具象征寓意:德国设计师用光伏玻璃重构传统瓦檐;数字屏幕在四合院墙上投射出了老北京的生活景象。这种传统与现代的对话,恰是对史家胡同命运的隐喻;

在现代化社会的进程中,史家胡同也迎来了新的文化重构。章士钊寓所(史家胡同51号院)变成了民主人士的议事厅;黄敬的居所(史家胡同8号院)见证了新中国工业体系的蓝图。当北京人艺的演员们在史家胡同20号院排演《茶馆》时,他们塑造的不仅仅是舞台角色,更是胡同本身所承载的集体记忆。舒乙先生创办胡同博物馆时,所收集的也不仅仅是老物件,而是在抢救一部立体的城市发展史。

今天的史家胡同依然延续着传承历史文化的使命。史家小学的孩子们在百年前女子学堂的旧址上学习编程;马路上冰糖葫芦的吆喝声与咖啡屋咖啡机的研磨声,和谐共鸣,悠扬顿挫。这种传统与现代的携手并肩,正是对中国历史文化生命力的最好的诠释。

暮色降临,华灯初上,奔波了一天的人们都已偃旗息鼓、安枕而卧。而史家胡同却依然在默默地忙碌着:盘点着昨天,记录着今天,书写着明天。这里没有凝固成标本的历史,都是活着的文化基因。每个时代都在其肌体上留下了新的文化涂层。从科举士子到留洋学者,从革命先驱者到文化守夜人,不同时代的探索者在此留下的脚印,编织成了中华文化的图腾。史家胡同的存在,正是中华文明绵延不绝的微观见证。

一条小胡同,半部中国史。言之凿凿,史家胡同。